Opini, Inspiratifonline.com – Kesenangan yang berlangsung terus-menerus kerap menggerus rasa bahagia hingga berujung pada kehampaan. Ada perasaan yang sering muncul tanpa kita sadari: hidup berjalan, tetapi rasanya datar. Tidak sedih, namun juga tidak benar-benar bahagia.

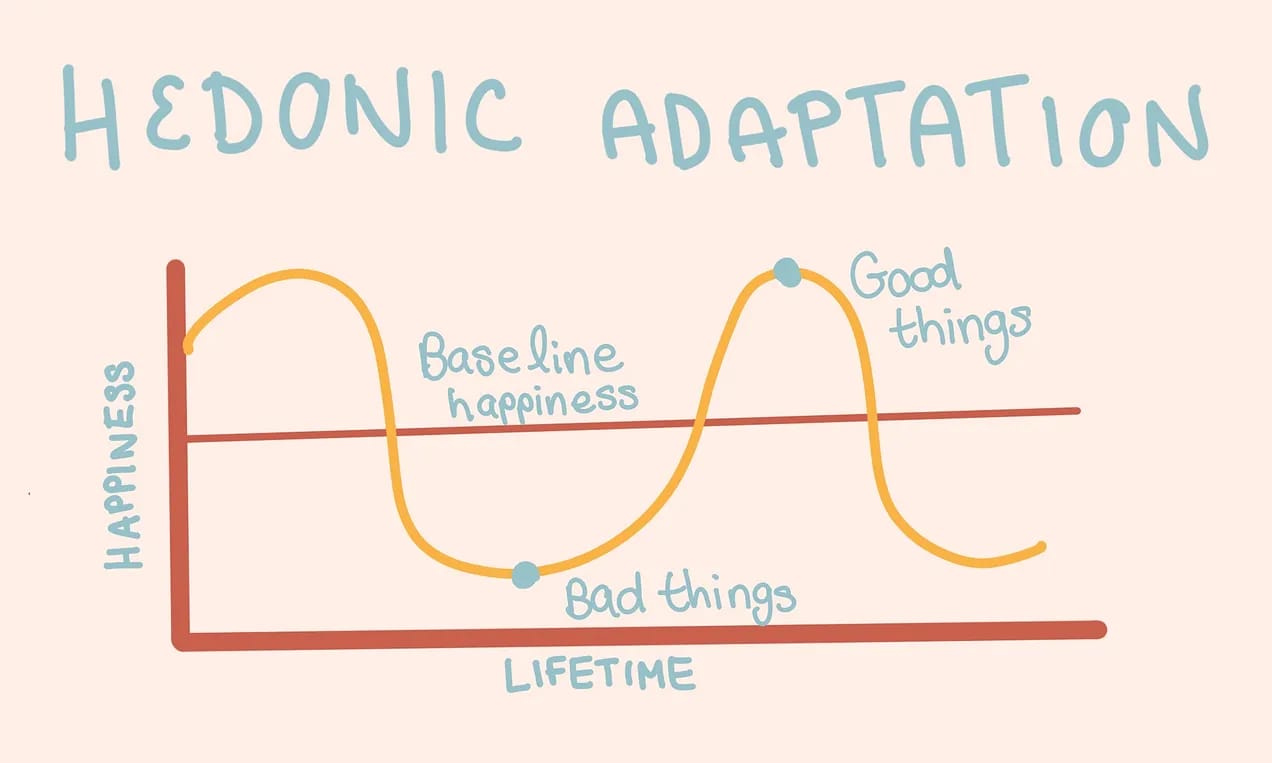

Dalam psikologi, ada istilah yang menjelaskan pengalaman ini, meski sering sulit kita beri nama: hedonic adaptation.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap berpikir bahwa kebahagiaan datang dari memiliki, melakukan, atau mencapai sesuatu secara berulang. Makanan favorit, hiburan, hobi, relasi, bahkan pencapaian, dianggap akan selalu memberi rasa senang jika terus diulang. Namun, kenyataannya otak manusia justru cepat beradaptasi.

Sesuatu yang dulu terasa istimewa, lama-kelamaan menjadi biasa. Bukan karena hal tersebut kehilangan nilainya, melainkan karena kita tidak lagi memberi ruang untuk merindukannya.

Fenomena ini menjelaskan mengapa hal yang awalnya menyenangkan bisa berubah menjadi membosankan. Bukan karena kita salah memilih, melainkan karena intensitasnya tidak pernah berhenti.

Horor yang Tumbuh dari Sunyi: Misteri Desa Mati

Otak manusia ibarat pendengar musik yang diputar dengan volume dan lagu yang sama setiap hari. Lama-kelamaan, suaranya tidak lagi terasa istimewa. Pada titik ini, banyak orang keliru menyimpulkan bahwa hidupnya bermasalah, padahal yang sering bermasalah hanyalah ritmenya.

Kejenuhan tidak selalu berarti kegagalan menikmati hidup. Bisa jadi, kita justru terlalu “maksimal” dalam mengejar kesenangan. Segalanya tersedia kapan saja: hiburan tanpa jeda, makanan tanpa batas, distraksi tanpa henti, serta pencapaian yang silih berganti.

Ironisnya, kelimpahan tersebut justru membuat rasa syukur dan rasa senang menjadi tumpul. Kita terus menambah stimulus dengan harapan merasa lebih bahagia, padahal yang dibutuhkan sering kali justru sebaliknya: jeda.

Jeda kerap dipersepsikan sebagai kemunduran. Berhenti sejenak dianggap malas, tidak produktif, atau membuang waktu. Padahal, jeda adalah cara otak memulihkan sensitivitasnya.

Ketika kita memberi jarak, hal yang sama dapat terasa segar kembali. Kopi yang tidak diminum setiap hari terasa lebih nikmat. Waktu luang yang tidak selalu dipenuhi aktivitas terasa lebih bermakna. Bahkan kebersamaan menjadi lebih hangat ketika tidak dipaksakan terus-menerus.

Mualem : Menangis di Kursi Amanah

Kebahagiaan bukan semata soal menambah, melainkan mengatur. Bukan tentang terus mencari yang baru, tetapi memberi ruang pada yang sudah ada agar dapat dirasakan kembali. Di dunia yang bergerak cepat dan menawarkan kesenangan tanpa henti, kemampuan untuk berhenti sejenak justru menjadi bentuk kecerdasan emosional.

Mungkin hidup memang tidak selalu harus terasa luar biasa setiap hari. Ada hari-hari yang biasa, dan itu wajar. Yang penting, kita menyadari bahwa rasa “hambar” tidak selalu menandakan kekosongan makna.

Kadang, itu hanyalah sinyal bahwa kita perlu berhenti sejenak, menarik napas, dan memberi ruang agar rasa senang dapat menemukan jalannya kembali. Kita tutup pembahasan ini dengan satu frasa:

kebahagiaan tidak hilang, ia hanya mati rasa karena terlalu sering disentuh tanpa jeda.

[…] Baca Juga: Hedonic Adaptation, “Bahagia yang Mati Rasa” […]

[…] Baca Juga : Hedonic Adaptation, “Bahagia yang Mati Rasa”Barangkali itu sebabnya ia rajin mendatangi sekolah-sekolah. Bukan untuk mengajar politik, apalagi menanam doktrin. Anak-anak belum butuh itu. Yang mereka punya adalah ingatan. Dan ingatan bekerja dengan cara yang sederhana: yang sering hadir akan terasa akrab.Kelak, ketika mereka dewasa, keakraban itu tidak selalu berubah menjadi pilihan sadar. Tetapi ia tinggal sebagai rasa aman yang sulit dijelaskan. Bukan karena logika, melainkan karena pernah bertemu. Pernah disapa. Pernah dilihat dari dekat.Ia juga memilih hadir di tempat-tempat luka. Di wilayah bencana, misalnya, ia tidak membawa pidato panjang atau daftar capaian. Ia membawa dirinya. Duduk sejajar, mendengar, tidak tergesa bicara. Dalam situasi seperti itu, rakyat tidak sedang mencari jawaban sempurna. Mereka hanya ingin tidak sendirian.Empati sering kali lebih dulu dipercaya daripada kecakapan.Lalu orang bertanya: bagaimana dengan kritik besar, tentang pekerjaan, tentang kebijakan, tentang kegagalan yang nyata? Pertanyaan itu sah. Kritik tetap perlu. Tetapi manusia tidak hidup dari logika semata. Kita sering memisahkan antara sistem yang rumit dan sosok yang kita kenal wajahnya.Si Genius lebih sering hadir sebagai sosok, bukan sebagai sistem. Sebagai harapan yang belum sepenuhnya diuji. Maka sebagian kritik berhenti di kepala, tidak sampai ke hati.Di titik ini, kecerdasannya bukan soal rumus atau strategi besar. Ia adalah kecerdasan menahan diri. Kecerdasan membaca perasaan orang banyak. Kecerdasan memahami bahwa waktu bekerja lebih jujur daripada sorak-sorai.Ia tidak mengancam, maka tidak dilawan.Ia tidak memaksa, maka tidak ditolak.Ia tidak berteriak, tetapi tetap diingat.Mungkin itulah sebabnya ia tidak sedang berlomba untuk hari ini. Ia sedang menabung kehadiran untuk waktu yang lebih panjang.. […]

[…] Baca juga: Hedonic Adaptation : Bahagia yang Mati Rasa […]